Por María Isabel Alvaro Zamora

Trabajo realizado en 1979

LA CANTARERIA DE TRONCHÓN

Ver ceramica del suelo se San Antonio del Barranco

Evolución de sus obradores

La villa de Tronchón, situada en la zona más oriental del Maestrazgo

turolense, perteneció históricamente a la Bailía de Cantavieja.

Como ha ocurrido en tantos y tantos pueblos aragoneses, sobre todo turolenses, su población

ha ido descendiendo vertiginosamente desde el siglo XIX, pasando de los 1.024 habitantes en

1832, (30) a los cerca de 1000 que tenía en 1900, los ya sólo 331 de 1970 y los escasamente

200 que parece tiene en la actualidad.(En la actualidad 96)

Este descenso humano ha ido paralelo a la desaparición de los que tradicionalmente fueron

sus más importantes medios de vida.

Así, ya no se hace el renombrado "queso de Tronchón", (Se vuelve ha hacer)

mencionado por Cervantes en el "Quijote"

y que tanto llamó la atención de Antonio Ponz a su paso por la localidad en 1788 (31), hasta

el punto de que señalara que la fama de la villa dependía de él y que la importancia de esta

industria recomendaba su perfeccionamiento. Tampoco queda nada hoy de sus fábricas de

sombreros, hechos de pelo de conejo y lana, que en 1849 se calificaban como destacada

industria de exportación, que se llevaba hasta Zaragoza y a varios otros puntos (32).

Ni subsisten tampoco los tintoreros ni tejedores que estaban establecidos en el siglo

pasado.

Y por supuesto, a la vez que desaparecían todas estas industrias, se extinguía también lo

que más nos interesa ahora, su alfarería. Porque Tronchón ha sido un importantísimo centro

alfarero, que no sólo produjo cantarería, sino también una destacada cerámica de fuego

(ollería) e incluso llegó a producir cerámica decorada, además de los habituales ladrillos

y tejas para la construcción. Pese a que no están precisados los inicios de este alfar, se

han atribuido a Tronchón piezas relativamente antiguas. González Martí pensaba (33) que

pudieron

proceder de allí algunas vasijas del siglo XVII, decoradas en verde y morado, que se conservan

en el Museo Nacional de Cerámica, de Valencia. Sin embargo hay que rectificar esta

clasificación, ya que esta cerámica fue obrada, sin duda alguna, en la capital turolense, y su

hallazgo en Tronchón se debió únicamente a la gran difusión comercial que la cerámica de

Teruel tuvo.

Datos más cercanos a nosotros, que nos documentan acerca de la evolución de sus alfares,

son los que nos ofrece el citado J.M. Barella. Las primeras noticias son de 1830 y proceden de

la "Gradación de utilidades de los Oficios e Industrias", en la que se registra la existencia

de 6 alfareros. Poco más tarde, en el Censo de la villa de 1832, se citan 5 alfareros

establecidos, o "varias alfarerías", como diría algo después Madoz (34) . A partir de estos

momentos y coincidiendo con la primera Guerra Carlista y el establecimiento del General"

Cabrera en Mirambel, los alfareros de Tronchón aumentarían su producción al convertirse en

abastecedores del pequeño "estado" que éste creara.

De esta época es la noticia de la realización en sus obradores de un piso de azulejos para

la Ermita de San Antonio Abad, hecho en 1844 por Gerónimo Belmente, que se pintó, como la

cerámica decorada, en policromía sobre barniz blanco estannífero.

De esta época es la noticia de la realización en sus obradores de un piso de azulejos para

la Ermita de San Antonio Abad, hecho en 1844 por Gerónimo Belmente, que se pintó, como la

cerámica decorada, en policromía sobre barniz blanco estannífero.

Sin embargo, a pesar del aumento de la producción, el número de alfareros descendería

en los años siguientes, quizás como secuela de las guerras. De este modo, en 1869 sólo

quedaban ya 4 alfareros, y en 7577, únicamente 2. La última alfarería de Tronchón se haría

a comienzos del siglo XX, concluyéndose hace algo más de 50 años. Hoy no vive en el pueblo

ni un solo descendiente de estos alfareros, aunque los vecinos de edad si que recuerdan su

elaboración (35)

La familia que se dedicó últimamente a este oficio fue la de los Lucía, que no hicieron

sino seguir la profesión de sus antecesores. A comienzos de siglo trabajaban 4 miembros de

esta familia en obradores distintos, todos situados en la zona más elevada del pueblo, en las

llamadas "eras altas". Así recuerdan a Juan Antonio Lucía("el tío Infinito"), a José Lucía

("el tío Cañajo"), o el que cerró el último obrador, Joaquín Lucía, al que conocían como el

"tío Barro". En esta época se obraban cántaros y ollas, pero dado que el volumen productivo

mayor correspondió al segundo apartado, trataremos aquí únicamente de la cantarería y sus

formas, dejando las características concretas de su tierra, producción y ventas para el

capítulo con el que, más adelante, nos referiremos a la ollería aragonesa (Ver: capítulo

de ollería. Provincia de Teruel: Tronchón).

Piezas fabricadas y su decoración

La producción cantarera de Tronchón, torneada como su ollería, pero sin barniz alguno,

se apoyó fundamentalmente en la realización de cántaros y botijos. Estas vasijas presentan un

barro rojizo fuerte, que ha adquirido una tonalidad más oscura por el exterior debido al

continuo uso.

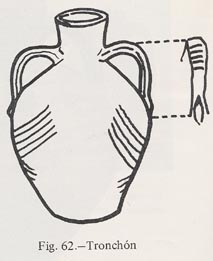

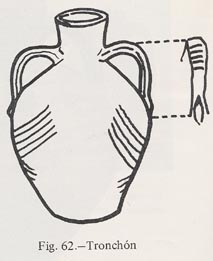

El cántaro (Fig. 62 y lám. 5) tronchonero resulta pesado por el grosor de su pared y la

arcilla empleada, y masivo por la redondez de su panza, su cuello cilíndrico alto y ancho,

y la consistencia de sus asas.

El cántaro (Fig. 62 y lám. 5) tronchonero resulta pesado por el grosor de su pared y la

arcilla empleada, y masivo por la redondez de su panza, su cuello cilíndrico alto y ancho,

y la consistencia de sus asas.

Está vinculada esta pieza con los cántaros que se elaboraron en Olocau del Rey (a tan

solo 10 Km.) y Traiguera, en el Maestrazgo castellonense, y con los de La Galera, en la

provincia de Tarragona. Todos coinciden en tener en general un mismo perfil y también en

aplicar un mismo sistema decorativo. Pero pese a ello existen diferencias entre este cántaro

turolense y los catalana-levantinos. La primera peculiaridad del de Tronchón la encontramos en

su forma, ya que ateniéndose al mismo perfil general, la del turolense resulta menos

estilizada, ya que lo hacían más achaparrado suprimiendo la base estrecha que caracteriza

a los otros. La segunda diferencia puede verse en la colocación de las asas, que en el cántaro

de Tronchón nacen en el arranque de su cuello para descansar por encima de la mitad de su

panza, en tanto que en los otros centros las asas arrancan de la mitad de su cuello para

apoyarse en la pared alta de su cuerpo. La conclusión de las asas es también distinta, pues

frente a la unión lisa de los cántaros catalano-levantinos muestran, el cántaro de Tronchón

se concluye de forma mucho más elaborada, mediante una muesca oval hecha probablemente con

el mismo dedo, al pegar el asa.

Por otra parte, la relación ornamental de la cantarería de todos estos centros parte del

uso continuado de "engobes" naturales (almazarrón u óxido de hierro), diluidos en agua y

aplicados siempre con pincel-peine, quíntuple en Tronchón, y de hasta 6 o 7 pinceles en los

otros alfares. Esta decoración rojiza, oscura o terrosa, de la que ya hablamos en las

tinajerías de mano aragonesas y en la cantarería de tomo de Huesa del Común, tiene como en

aquellos casos un origen ibérico que subsistió a través de numerosas piezas medievales. Por

ejemplo las grandes tinajas de barro que se hacían en los siglos XIV- XV en Paterna para

embalar las piezas pequeñas de su propia cerámica decorada, y los mismos cántaros hechos en

igual época en este alfar, se decoraban con trazos rectos y ondulados oscuros aplicados con

pincel-peine.(36)

En las cantarerías de Olocau del Rey, Traiguera y La Galera, el pincel-peine dibujaba

trazos paralelos horizontales en el cuello del cántaro, en las asas y en su zona baja, y

curvados alrededor de su panza, dos en cada frente. Por el contrario, el cántaro de Tronchón

(que decora sus asas como aquellos), se diferencia porque situaba su decoración principal

lateralmente, marcando dos pinceladas curvas de 5 trazos bajo las asas con las cuales se

formaba una "V" o aspa poco cruzada.

Aparte de esta pieza, los alfareros de Tronchón hicieron el botijo vasija muy similar

a la anterior, aunque algo más estilizada de cuello y más pequeña de tamaño, que podía tener

o no pitorro-vertedor, situado en el cuerpo alto de la vasija. Este botijo se decoraba también

con trazos rojizo, siendo en todos los alfares mencionados (Tronchón, Olocau del Rey Traiguera

y La Galera) la segunda forma fundamental de las allí hechas, después del cántaro).

Menos tradicional fue la producción de macetas. Estas se obraron en poca cantidad y en su

forma más corriente tronco-cónicas, sí bien sobresalieron las piezas más excepcionales, hechas

por encargo o capricho de formas globulares, con repies marcados y ornamentaciones vegetales

que se pegaban a su pared, modelándolas a mano.

LA OLLERIA DE TRONCHÓN

También en este caso, al hablar de su cantarería, me referí ya a la evolución de los

importantes-alfares de Tronchón y de cómo su producción se extinguió totalmente hace 50 años

o más. Aquí trataré de los materiales usados, la ollería, hornos y venta.

La tierra y la elaboración del barro

La arcilla utilizada en Tronchón la extraían de "Los Terreros", zona próxima al pueblo.

Empleaban únicamente una, que "rulaban",' cribaban y depositaban finalmente en la balsa para

hacer el barro. A diferencia de otros alfares, en este tenían hasta tres "pilas" grandes

cada vez menos profundas y más anchas, por las que se iba pasando y decantando el barro y de

las que todavía quedan restos en los obradores medio derruidos.

Una vez sacado de las balsas, el barro se depositaba en el interior del obrador, y antes de

utilizarlo sé amasaba con pies y manos.

La arcilla utilizada en Tronchón la extraían de "Los Terreros", zona próxima al pueblo.

Empleaban únicamente una, que "rulaban",' cribaban y depositaban finalmente en la balsa para

hacer el barro. A diferencia de otros alfares, en este tenían hasta tres "pilas" grandes

cada vez menos profundas y más anchas, por las que se iba pasando y decantando el barro y de

las que todavía quedan restos en los obradores medio derruidos.

Una vez sacado de las balsas, el barro se depositaba en el interior del obrador, y antes de

utilizarlo sé amasaba con pies y manos.

La obra ollera

Se hicieron pucheros, ollas y cazuelas (Fig. 147) según el perfil general que hemos visto

en los alfares anteriores.

Algunas cazolicas (Fig. 148) conservadas, son globulares de forma,

con borde en su boca y dos pequeñas asas, habiéndose vidriado totalmente por su interior y

apenas por la zona alta en su pared externa. Son similares a las "olles" de Valí d'Uxo

(Castellón).

Algunas cazolicas (Fig. 148) conservadas, son globulares de forma,

con borde en su boca y dos pequeñas asas, habiéndose vidriado totalmente por su interior y

apenas por la zona alta en su pared externa. Son similares a las "olles" de Valí d'Uxo

(Castellón).

Se tornearon también aceiteras y vinagreras (lám, 19), ambas en forma de barril estilizado,

con cuello más o menos alto, un asa y caño vertedor en la panza en las primeras. A algunas de

estas piezas se les aplicaba un "engobe" en su zona alta, de modo que quedasen dos bandas de

color tras el vidriado de su pared.

Se tornearon también aceiteras y vinagreras (lám, 19), ambas en forma de barril estilizado,

con cuello más o menos alto, un asa y caño vertedor en la panza en las primeras. A algunas de

estas piezas se les aplicaba un "engobe" en su zona alta, de modo que quedasen dos bandas de

color tras el vidriado de su pared.

Se obraron también mortero,'; (Fig. 148), Usos, con vertedor, pie marcado y sin asas.

Igualmente coberteras de todos los tamaños, jarras para vino, dejando sin vidriar su pared

inferior, lo que las dotaba de un efectista "delantal" extendido por debajo de su vertedor,

como se hacía así mismo en el barnizado de algunos de sus pucheros.

Estos contrastes de vidriados incompletos son o han sido también frecuentes en las ollerías

castellonenses.

El barniz plúmbeo presenta desde los tonos "royos" menos usuales, a los melados, verdosos

y amarillentos más característicos, que en ocasiones se unen en una misma pieza.

El horno y la cocción

El horno que queda, muestra que eran cuadrados por dentro y por fuera. Tenían bóveda fija,

que en el centro y en cada esquina se abría mediante cinco chimeneas. Estaban construidos con

ladrillos y tejas por el interior y con piedra por el exterior.

A la hora de "cargar" el horno, a diferencia de otros alfares, separaban las vasijas con

"caballetes", piezas equivalentes a los truedes, y ponían entre los "mantos" de obra "barras"

o delgados cilindros de barro, para igualar la altura y equilibrio de su suelo.

A la hora de "cargar" el horno, a diferencia de otros alfares, separaban las vasijas con

"caballetes", piezas equivalentes a los truedes, y ponían entre los "mantos" de obra "barras"

o delgados cilindros de barro, para igualar la altura y equilibrio de su suelo.

El horno que empleaban en Tronchón lo usaban indistintamente varios alfareros de la familia

Lucía, por lo que puede decirse que era comunal. Muy curiosa es la puerta de carga, que da

acceso a su cámara superior, abierta como en un castillo, por un arco apuntado (Fig. 149).

Entre el combustible destaca su preferencia por aliagas y romeros.

La venta

Aunque la venta de la producción cerámica de Tronchón estuvo extendida por gran parte del

Maestrazgo, no sólo turolense sino castellonense con el que hace frontera, sin embargo además

llegaban hasta el pueblo otros alfareros de centros más alejados para vender también su producto.

Así venían a vender desde Montoro y Huesa del Común, en la misma provincia, o también desde

Traiguera y Olocau del Rey, en la de Castellón. Esto se acusó sobre todo a partir de la

desaparición de sus propias alfarerías.

30-Datos aportados por: José M. Barella Miro: ¿ Vuelve el Maestrazgo a la Edad Media?.

"Heraldo de Aragón", domingo 14 de mayo 1978.

31-Antonio Ponz: Op. cit., 1788 , Tomo XV , p. 193.

33-Pascual Madoz: Op. cit., 1849 , vol.XV , p. 161.

32-Manuel González Martí: Op. cit., 1964 , p. 23.

34-Pascual Madoz: Op. cit., 1849 , tomo XV ,p. 161.

35-Me proporcionaron los datos en el pueblo: Salvadora Moles y Daniel Torres.

Todo lo aportado en esta pagina ha sido sacado del libro

"Alfareria popular aragonesa de Maria Isabel Alvaro Zamora"

ESCANEADO DE FOTOS, TEXTO Y COMPOSICION DE LA

PAGINA POR

ANGEL GIMENO 27-12-2001

De esta época es la noticia de la realización en sus obradores de un piso de azulejos para

la Ermita de San Antonio Abad, hecho en 1844 por Gerónimo Belmente, que se pintó, como la

cerámica decorada, en policromía sobre barniz blanco estannífero.

De esta época es la noticia de la realización en sus obradores de un piso de azulejos para

la Ermita de San Antonio Abad, hecho en 1844 por Gerónimo Belmente, que se pintó, como la

cerámica decorada, en policromía sobre barniz blanco estannífero.

La arcilla utilizada en Tronchón la extraían de "Los Terreros", zona próxima al pueblo.

Empleaban únicamente una, que "rulaban",' cribaban y depositaban finalmente en la balsa para

hacer el barro. A diferencia de otros alfares, en este tenían hasta tres "pilas" grandes

cada vez menos profundas y más anchas, por las que se iba pasando y decantando el barro y de

las que todavía quedan restos en los obradores medio derruidos.

Una vez sacado de las balsas, el barro se depositaba en el interior del obrador, y antes de

utilizarlo sé amasaba con pies y manos.

La arcilla utilizada en Tronchón la extraían de "Los Terreros", zona próxima al pueblo.

Empleaban únicamente una, que "rulaban",' cribaban y depositaban finalmente en la balsa para

hacer el barro. A diferencia de otros alfares, en este tenían hasta tres "pilas" grandes

cada vez menos profundas y más anchas, por las que se iba pasando y decantando el barro y de

las que todavía quedan restos en los obradores medio derruidos.

Una vez sacado de las balsas, el barro se depositaba en el interior del obrador, y antes de

utilizarlo sé amasaba con pies y manos.

Algunas cazolicas (Fig. 148) conservadas, son globulares de forma,

con borde en su boca y dos pequeñas asas, habiéndose vidriado totalmente por su interior y

apenas por la zona alta en su pared externa. Son similares a las "olles" de Valí d'Uxo

(Castellón).

Algunas cazolicas (Fig. 148) conservadas, son globulares de forma,

con borde en su boca y dos pequeñas asas, habiéndose vidriado totalmente por su interior y

apenas por la zona alta en su pared externa. Son similares a las "olles" de Valí d'Uxo

(Castellón). Se tornearon también aceiteras y vinagreras (lám, 19), ambas en forma de barril estilizado,

con cuello más o menos alto, un asa y caño vertedor en la panza en las primeras. A algunas de

estas piezas se les aplicaba un "engobe" en su zona alta, de modo que quedasen dos bandas de

color tras el vidriado de su pared.

Se tornearon también aceiteras y vinagreras (lám, 19), ambas en forma de barril estilizado,

con cuello más o menos alto, un asa y caño vertedor en la panza en las primeras. A algunas de

estas piezas se les aplicaba un "engobe" en su zona alta, de modo que quedasen dos bandas de

color tras el vidriado de su pared. A la hora de "cargar" el horno, a diferencia de otros alfares, separaban las vasijas con

"caballetes", piezas equivalentes a los truedes, y ponían entre los "mantos" de obra "barras"

o delgados cilindros de barro, para igualar la altura y equilibrio de su suelo.

A la hora de "cargar" el horno, a diferencia de otros alfares, separaban las vasijas con

"caballetes", piezas equivalentes a los truedes, y ponían entre los "mantos" de obra "barras"

o delgados cilindros de barro, para igualar la altura y equilibrio de su suelo.